OPINIÃN

15 de enero de 2017

Apuntes Ciudadanos: ALL� LEJOS EN EL TIEMPO

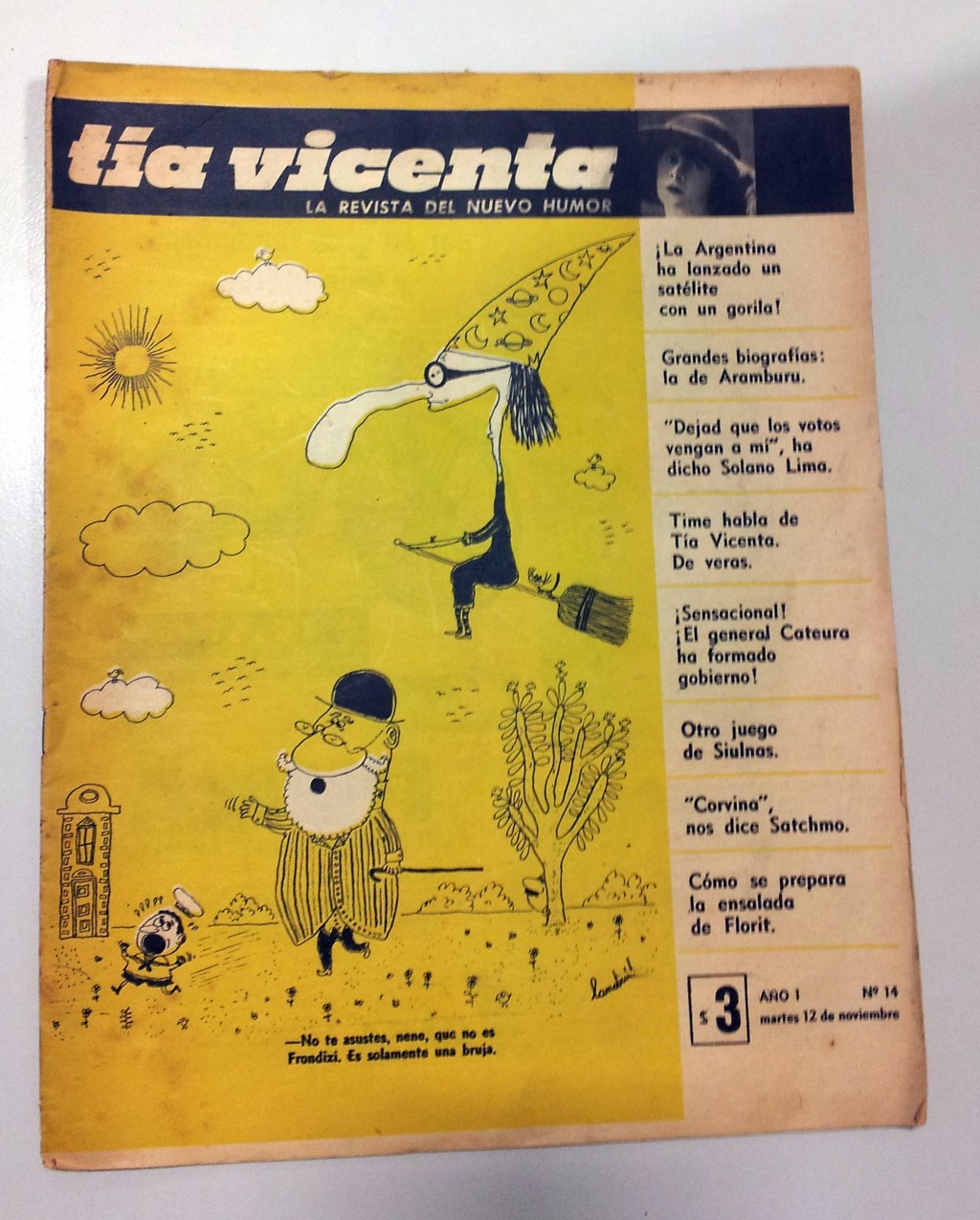

Alejandro Rojo Vivot (1) nos acerca en esta oportunidad, como la ironia se puede utilizar en el humor. HUMOR, POL�TICA y AFINES LVI

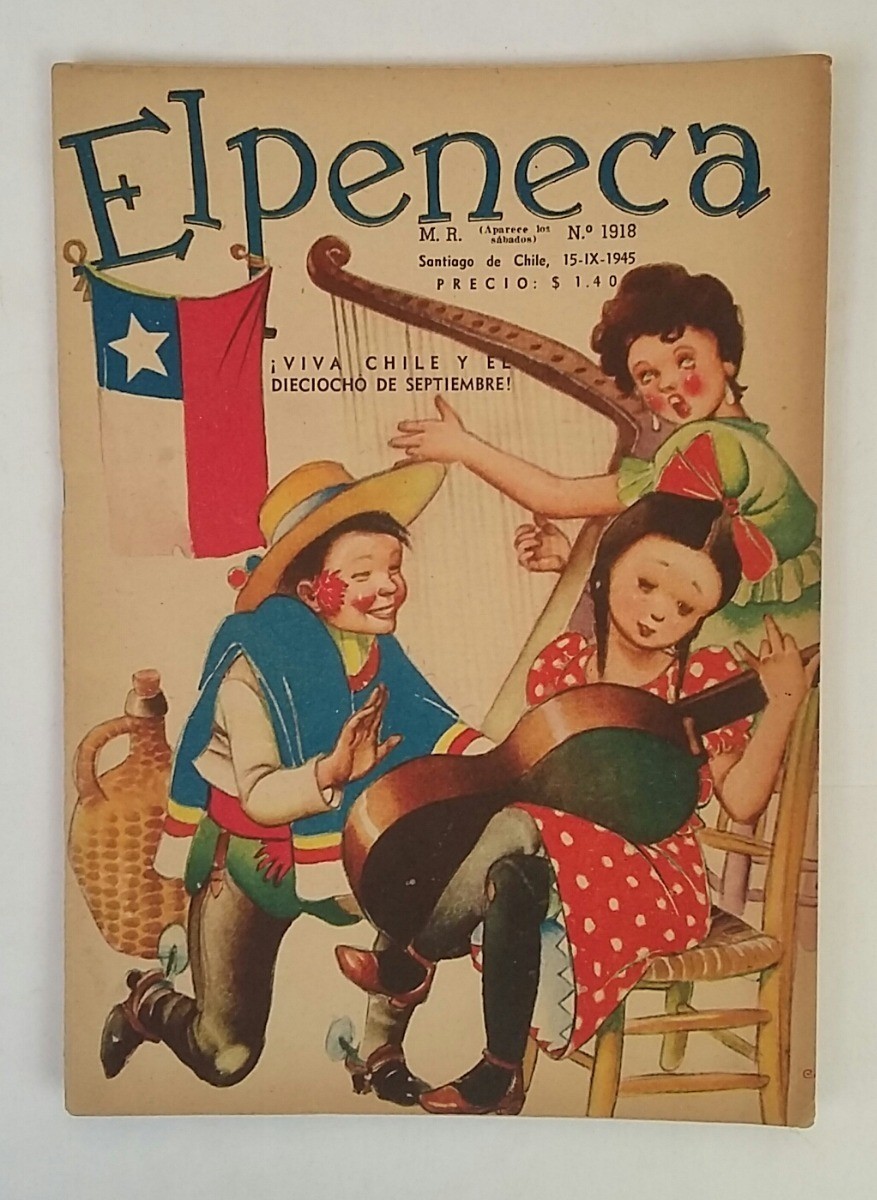

Ilustración: foto arv Tapa revista Caras y Caretas, Buenos Aires, 24 de diciembre de 1904

“En el ?reencuentro de lo conocido? reposa también el empleo de otro medio auxiliar técnico del chiste, del que no hemos hablado hasta ahora. Me refiero al factor ?actualidad?, que, a más de constituir en muchos chistes una generosa fuente de placer, explica varias singularidades de la historia vital del dicho chistoso”. [2]

Sigmund Freud (1856-1939)

El sustantivo femenino ironía, nos remite al término griego que denomina lo disimulado, por lo cual se expresa lo contrario para subrayar lo deseado puntualizar.

La ironía en el humor es una herramienta principal, aunque valga aclarar que, no siempre, es humorística ya que, a veces, busca herir mordazmente.

Para que se genere el efecto irónico la contraparte debe estar particularmente atenta y con la inteligencia suficiente para comprenderla cabalmente.

Es uno de los más eficientes recursos humorísticos que demanda especial capacidad de ejercerlo pues, en el caso inverso, los efectos negativos pueden ser altamente significativos.

El rioplatense Lucio Vicente López (1848-1894), destacado político, periodista y escritor, entre sus obras, que mantienen cierta vigencia, “La gran aldea. Costumbres bonaerenses”, (1884) escrita como folletín popular, es aún hoy en día un interesante y ameno documento de época que vale la pena leer como analizar críticamente.

Describe, desde su perspectiva, la sociedad de la ciudad de Buenos Aires, con sus luces y sombras, como parte principal de un país, en la segunda mitad del siglo XIX, que se estaba rápidamente desarrollando y comenzando a consolidarse democrática y federalmente a partir de la Constitución.

“En el partido de mi tía, es necesario decirlo para ser justo, y sobre todo para ser exacto, figuraba la mayor parte de la burguesía porteña; las familias decentes [3] y pudientes; los apellidos tradicionales, esa especie de nobleza bonaerense pasablemente beótica, [4] sana, iletrada, muda, orgullosa, aburrida, localista, honorable, rica y gorda; ese partido tenía una razón social y política de existencia; nacido a la vida al caer Rosas, dominado y sujeto a su solio [5] durante veinte años, había, sin quererlo, absorbido los vicios de la época, y con las grandes y entusiastas ideas de libertad, había roto las cadenas sin romper sus tradiciones hereditarias. No transformó la fisonomía moral de sus hijos; los hizo estancieros y tenderos en 1850. Miró a la Universidad con huraña desconfianza, y al talento aventurero de los hombres nuevos pobres, como un peligro de su existencia; creó y formó sus familias en un hogar de lujoso con todas las pretensiones inconscientes a la gran vida, a la elegancia y al tono; pero sin quererlo, sin poderlo evitar, sin sentirlo, conservó su fisonomía histórica, que era honorable y virtuosa, pero rutinaria y opaca. Necesitó su hombre y lo encontró: le inspiró sus defectos y lo dotó con sus méritos”. [6]

[1] Representante de la Unidad Ejecutora Provincial del Proyecto Expansión y Mejoramiento de la Educación Rural en la Provincia de Santa Cruz, para la edición en forma de historieta del libro “Así nació Santa Cruz”. (1982).

[2] Freud, Sigmund. El chiste y su relación con lo inconsciente. Biblioteca Nueva. Tercera edición. Tomo I. Página 1097. Madrid, España. 1973.

[3] Expresión clasista, propia de la época.

[4] Ignorante, con pocas luces intelectuales.

[5] Trono.

[6] López, Lucio Vicente. La gran aldea. Costumbres bonaerenses. Centro Editor de América latina. Páginas 20 y 21. Buenos Aires, Argentina. Enero de 1980.

Seguinos